展覽的面貌往往是觀眾最先看見的,但真正支撐其背後的,是一段段細節而漫長的策畫歷程。從最初的靈感、藝術家與策展人之間的往復對話,再到空間的形塑與展品細節的定奪,每一個環節都蘊含了選擇與思考。這些故事,平時隱身於作品與展場之後,卻正是展覽得以成形的關鍵脈絡。

透過這次的訪談,我們希望帶領讀者走進展覽幕後,傾聽策展人、藝術家與團隊如何在過程中相互碰撞、協力完成,並在其中面對挑戰、堅持理念,最終讓一場展覽不只是藝術品的聚合,而是一個關於文化、時間與信念的共同體驗。這不僅是一場展覽的故事,也是藝術如何與我們的生活與世界對話的縮影。

Q:策展緣起

Yaman:

當代藝術形態的發展觀察,一直是金馬賓館當代美術館策展著重的脈絡。

2025 年以「材質」為策展主題,繼年初《天穹之眼》展覽,提出「材料✕智慧」應用於生活的型態,從智能材料擴張感知後,今秋再推《Dust and Gold 塵與金》展覽,關注「材質✕生態」,從微觀的礦物、土壤肌理,到藝術家如何透過各自的創作行動,建立文化生態,經由藝術家的視野,看見「材質」不只是創作媒介,而是思考世界的另一種方法。

值得一提的是,從 2025 年倫敦設計雙年展以『Surface Reflections』為總題,以礦物、紙、菌絲等為敘事主角,到倫敦 Tate Modern、紐約 Guggenheim 相繼推出聚焦於當代藝術中物質如何被使用與表現,在這樣一個國際座標下,我們邀請觀者把每一件作品視為可被閱讀、修復與再生的材料地圖,從來源、使用到以藝術型態建立文化生態,重新思考人與物、技術與生態的關係。

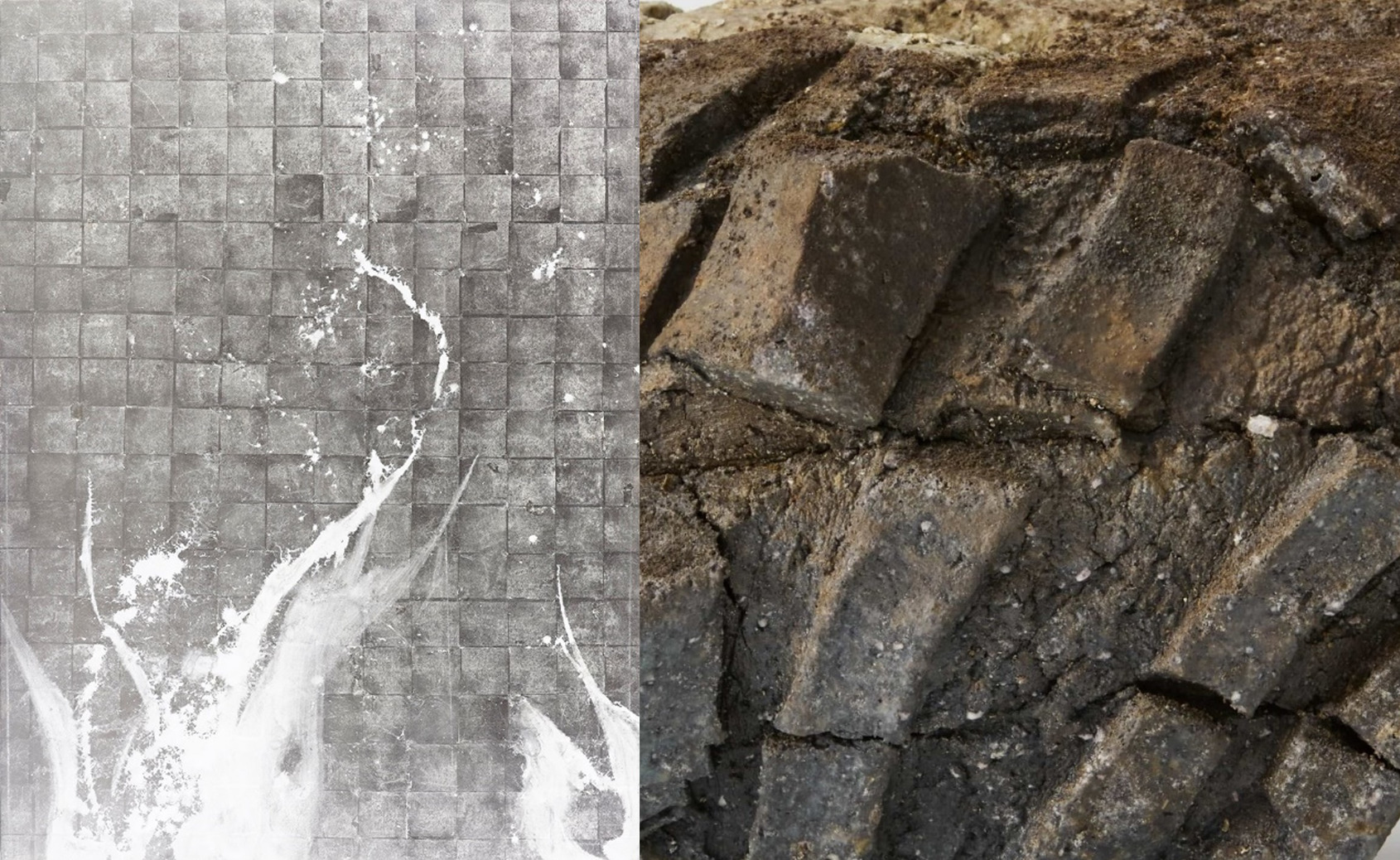

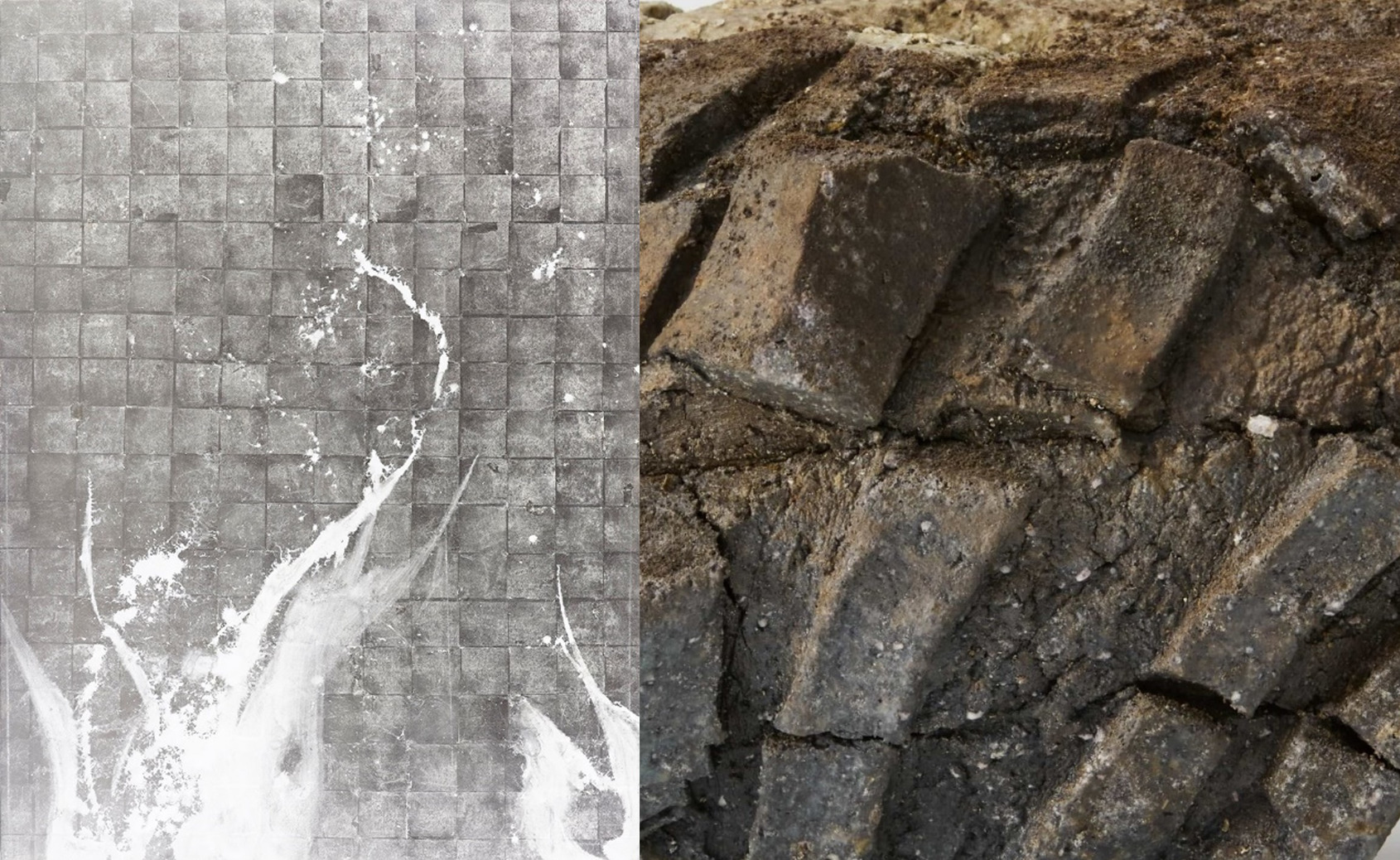

Golden Cascade - Joy © Makoto Fujimura ∕ Natural Ash Sculptural Form(detail)© Shozo Michikawa 藝術修復、療癒與轉化的力量,是策展初衷。

Golden Cascade - Joy © Makoto Fujimura ∕ Natural Ash Sculptural Form(detail)© Shozo Michikawa 藝術修復、療癒與轉化的力量,是策展初衷。我成長於台灣城市快速發展的年代,塵土飛揚的街區工程是我的生活日常。台灣是一個講求快速、效率的地方。街區給我的印象,多數是暫時性的材料、或隨時間褪色的人造材。記得第一次到冰島旅行的時候,見識到由大自然所圍塑的空間之美。在那裏無論是建築或景觀,皆以與自然共生為基礎。在這樣的環境下,人們對自然生態的關注、與文化生態的連結,很自然地成為日常的一部分,令我由衷嚮往。

藤村真的作品,清澈的色彩喚醒我對純淨地方的著迷。那份由半透明的礦物顏料構成的「呼吸空間」,只要給予專注與時間,無論是物質上或心靈上的塵埃便被一掃而空。

我相信藝術可以帶來觀念上的轉變,只要能觸動人內心對純淨地方的嚮往,或許我們生活的環境就可以開始產生轉變。用空間說話是我傾向採取的策展方式。如何用空間創造共鳴?初見道川的作品,對我而言,那是札哈哈蒂縮小版的地景建築,看似「不規則」的線條其實很有規則。空間因作品所引導的「步伐」而成立,作品成為環境與所處空間的連續體。道川作品大膽、奔放與幽默的姿態,好像在告訴我們只要稍微轉變觀看的角度,自然便向我們傾訴,

永恆的生機與創造力蘊藏於自然之中,我們需要做到的只是「看見」它。 Kairos — Stardust © Makoto Fujimura ∕ SILVER Sculptural Form © Shozo Michikawa Q:策展人眼中的藤村真與道川省三?Yaman:

Kairos — Stardust © Makoto Fujimura ∕ SILVER Sculptural Form © Shozo Michikawa Q:策展人眼中的藤村真與道川省三?Yaman:藤村真的作品充滿流動的能量,這與他所使用的材質相關,礦物顏料在光線照射下燁燁生輝,隨觀者的移動轉變色彩。聽聞老師傅帶著原料請藤村真透過他的藝術傳承材料的價值,藤村真再透過成立國際藝術運動組織(IAM Culture),聚合藝術家展示創作與工作坊,關注人道救援、印度貧民窟的救濟與協助,

將藝術的使命延伸至文化和人性的關懷行動。

可以成為這個循環的推手,是支持我決定策展的因素之一。道川的作品與藤村真相呼應,形成一個「材質—身體—時間」的慢觀視角。道川在瀨戶累積陶藝基礎,卻於倫敦開展雕塑生涯,以獨特手法顛覆陶器的既定型態,因而受到國際矚目。除了創作,道川投身文化行動,創立笹間國際陶藝節(Sasama International Ceramic Art Festival),邀請藝術家與靜岡山區村落共創,藉藝術交流帶動地方復興。他的實踐使陶藝超越器物,成為承載土地記憶、凝聚人心的文化載體。

在道川藝術生涯的發展中,我們看見文化的傳承透過本質的發現、與跨國交流,獲得重視。Q:籌備過程中的趣事或觀察?Yaman:道川的作品因為氣候或土壤成分、溫濕度變化的不同而產生意想不到的顏色,他拿起一個茶碗,指著上方類似鯨魚的圖案,「像是這個缽就燒出了伊藤若沖的鯨魚圖,太神奇了」。道川最喜歡陶土雕塑的原因是他不能完全掌控作品生成的結果,有時候陶土會透過與他意料之外的扭轉方式告訴他想要長成的樣子。

我問他從觀眾給他的回應裡最令他印象深刻的是什麼,他回答,多數人從他的作品汲取能量,因為

所有具有生命力的事物皆與「旋轉」有所關聯,包含DNA的結構、龍捲風、颶風等。有位罹患癌症的客人將他的作品置於病房內,透過他的作品克服病魔。另一位在芝加哥的老太太因為年邁已不便行走,這位老太太說每天只有看著他的作品他就感到很愉快,好像回到年輕的時候。

Volcano Sculptural Form © Shozo Michikawa

Volcano Sculptural Form © Shozo Michikawa 藤村真有一個關於一束花的故事。那時他與 Judy 新婚不久;Judy 忙著念碩士,他在學校兼課,空下來才在家作畫。日子清苦,常以罐頭充飢。某個夜晚,他已身無分文,房租將至、週末開銷壓在心頭,只能坐著等 Judy 回家。門一開,她手裡竟捧著一束花。他氣憤地說:「我們連飯都吃不起了,怎麼還買花?」Judy 卻輕聲回道:「靈魂也需要餵養。」這句話像一道光落在他心裡——

身為藝術家,他本應餵養人的靈魂,卻一度被對未來的憂慮遮蔽了初心。自此,那束花與那句話長久留在他的記憶裡,提醒他創作的身份與使命。

Callis Lilies © Makoto Fujimura Q:這些藝術創作回應了什麼樣的當代議題?Yaman:

Callis Lilies © Makoto Fujimura Q:這些藝術創作回應了什麼樣的當代議題?Yaman:藤村真雖奠基在日本畫的媒材基礎、卻在作品中融合西方抽象表現的脈絡與思想,走出當代藝術的新路。道川在日本千年陶藝重鎮瀨戶建立對陶土的認識,卻是在英國倫敦開始他雕塑藝術的生涯,緣於他特立獨行的創作態度起初不被傳統文化地區認同,他透過自創的手法轉變人們對陶器既定型態的思維,引起國際藝術單位對陶器文化的重視。對我而言,這回應美術館作為連結在地與國際節點的使命,鼓勵跨文化的共作與包容。

兩位藝術家作品型態所帶來的視覺意識,更進一步在現今動盪不安的社會氣氛中帶來修復的生機,無論是對於材質生態、亦或文化生態。Q:透過本展欲向大眾傳遞的訊息?Yaman:銀箔會隨時間變色,陶土經火煉化為堅實的器物,如同人在環境的淬鍊中獲得新的素質一般。深盼通過此展,引導觀眾包容裂痕與其中所產生的生機,

透過美的力量進行修復,無論是環境或文化層面,將希望與生機傾注於世界的縫隙之中。 Water Flames ─ Silver © Makoto Fujimura ∕ Natural Ash Sculptural Form(detail)© Shozo Michikawa Q:用幾句話說明展覽意象?Yaman:

Water Flames ─ Silver © Makoto Fujimura ∕ Natural Ash Sculptural Form(detail)© Shozo Michikawa Q:用幾句話說明展覽意象?Yaman:空氣裡的微塵、伏流的聲響,在光線下暈染開來……藤村真的作品更像是一場演出行動,天河石、紅珊瑚、藍銅礦、孔雀石、黑曜石……,色彩流動的軌跡,與我們曾經有過的身體經驗產生連結。如果牆上的色彩是通往心之所向的內在風景,則矗立於空間的雕塑是起伏的地景。道川省三的作品如火山噴發後覆蓋冰雪的獨特地形,他從大自然中汲取力量,觀眾彷彿也可以從中感受到能量,體會到其中的樂趣。

透過牆上作品與空間雕塑的層疊對話,觀眾行走在其中,只需改變觀賞角度,自然便向他傾訴。Q:展期間的跨域活動?Yaman:《塵與金》展期分為兩部曲 ——《光之篇章》2025.09.28 (日) – 2026.04.06 (一) 及《力之篇章》2026.04.15 (三) – 2026.08.30 (日)。《光之篇章》邀請觀者從「光如何誕生」看見修復的可能,《力之篇章》則從「力如何成形」引領觀者探索作品背後的手勢與時間的姿態;藤村真以礦物與金箔的緩時層疊,回應修復與希望;道川省三以陶土扭切與火痕,呈現大地勁道與無常之美。

展覽上半場《光之篇章》的開場行動,邀請音樂家許郁瑛、連振宇、蔡雯慧透過聲音,邀請觀眾在極簡音場中,提供另一種觀看方式。觀者依其所感,選曲、即興 —— 不是為了演奏,而是為了傾聽、感應、回應。也回應我們無法說出的情緒。展覽下半場《力之篇章》的開場行動,更將由舞踏藝術家胡嘉以舞踏導入「身體慢觀」的視角,在材質、身體與時間的對話中,讀取塵與金的內涵 —— 從裂縫修復的視覺語彙昇華至文化修復的實作精神。

邵雅曼 (Yaman Shao),金馬賓館當代美術館館長暨總策展人。關注當代藝術的發展脈絡,以「用空間說話」為核心,透過藝術作品、材質與空間的安排,引導觀者在觀看中感受時間、物質與精神的層次。在《Dust and Gold 塵與金》中,她以材質為核心,從藤村真與道川省三的創作行動出發,呈現藝術如何兼具修復、療癒與轉化的力量。她認為藝術不只是創作媒介,更是一種理解世界、重塑感知的方式。透過空間設計與作品佈局,引導觀者以不同節奏、角度與心態感受作品,使藝術與觀者之間產生共鳴。