—— 「物件訊息」分享周書毅 《無用的留言》 展間裡、鐵架上的作品故事 ——

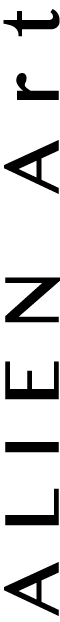

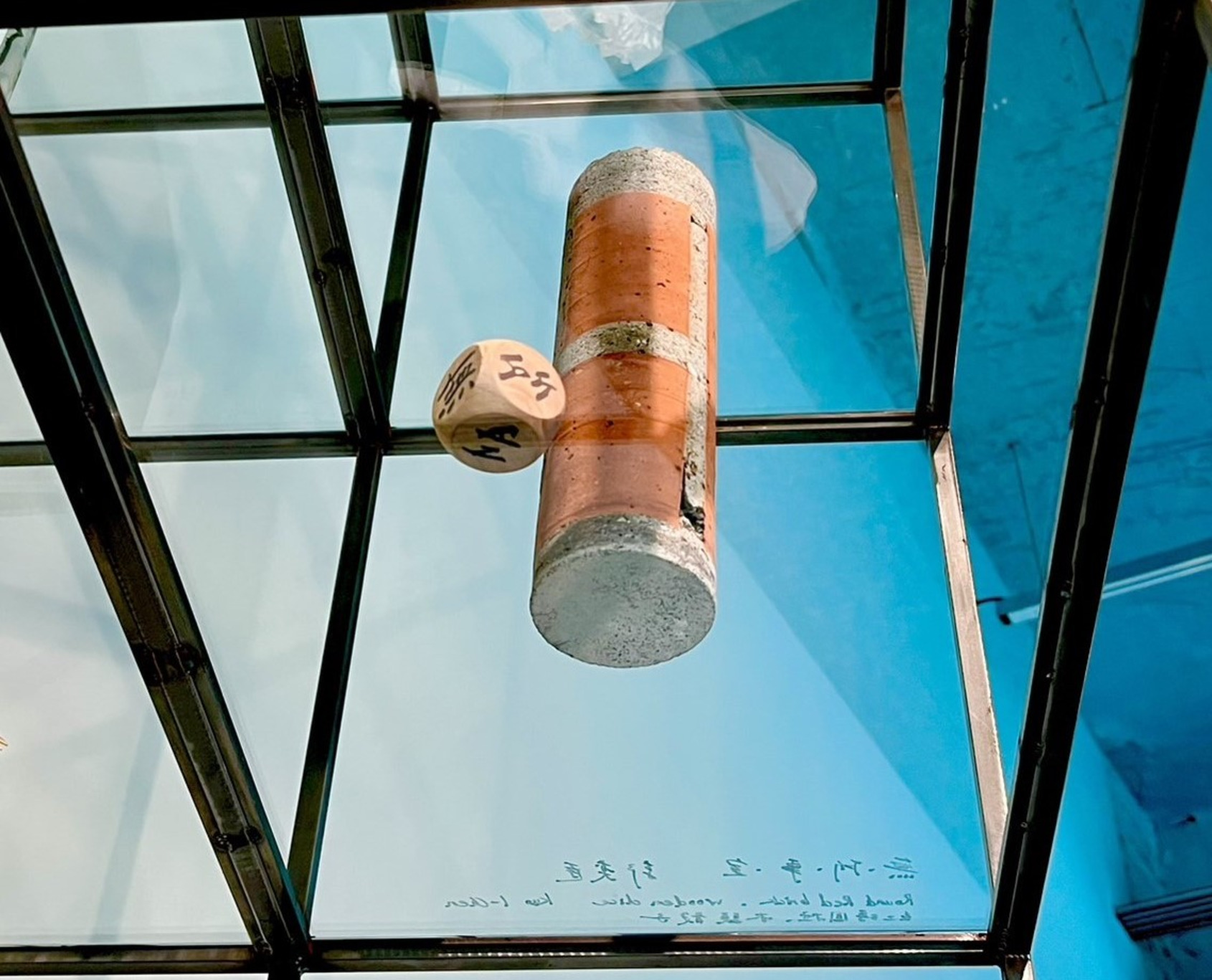

2022 - 2024《紅磚圓柱、木頭骰子》

2022 - 2024《紅磚圓柱、木頭骰子》

© Courtesy of Kuo I-Chen 在橋頭進行「STUPIN無所事寺藝術進駐計畫」的場勘,走過許多廢棄的三合院跟紅磚房舍,在巷子旁的廢棄紅磚瓦礫堆中看見了一個紅磚圓柱,圓柱造型在碎片紅磚瓦礫堆中特別吸引了我的目光,圓柱體造型應該是為了探測牆面用機具所開鑿挖掘留下的,它像是廢棄磚瓦的紀念柱,下意識地就將這無用的物件帶回進行無所事寺進駐計畫的橋頭三合院工作室,將這紅磚圓柱放在著三合院的舊窗框防止窗戶滑落,也撐出一個內外流動的空間,放置在窗邊木頭骰子的六個面分別書寫著無、所、事、室、視、寺,這六個字,骰子隨機性拆解了「無所事事」所建構的字義,紅磚圓柱則成為「放空」的註解。

註:「無所事事」、「放空」、皆為「無用」的專有名詞

骰子文字書寫:今晚我是手 吳季禎

2021《變形中》Metamorphose - working in progress

2021《變形中》Metamorphose - working in progress

© Courtesy of Fu Ya-Wen 《變形中》是2021年由旅德藝術家傅雅雯在北美館的創作個展,討論人類的權力關係中的對抗性。此次展出的翻模過程的一隻手,在許多次的成敗中被留下的一隻手,雖然不完美,卻充滿未知的力量。權力在你我身旁,需要小心對待。

傅雅雯,畢業於萊比錫藝術高等學院媒體藝術系碩士以及大師班,曾受邀於臺灣雙年展、波蘭媒體藝術雙年展、德國Cynetart媒體藝術節及德國POCHEN當代藝術雙年展等展出。2023年獲得文化部補助於德國貝塔寧駐村以及呈現個展。2022年獲得瑞士Schlossmediale Werdenberg藝術獎助。2021年於臺北市立美術館個展《變形中》。

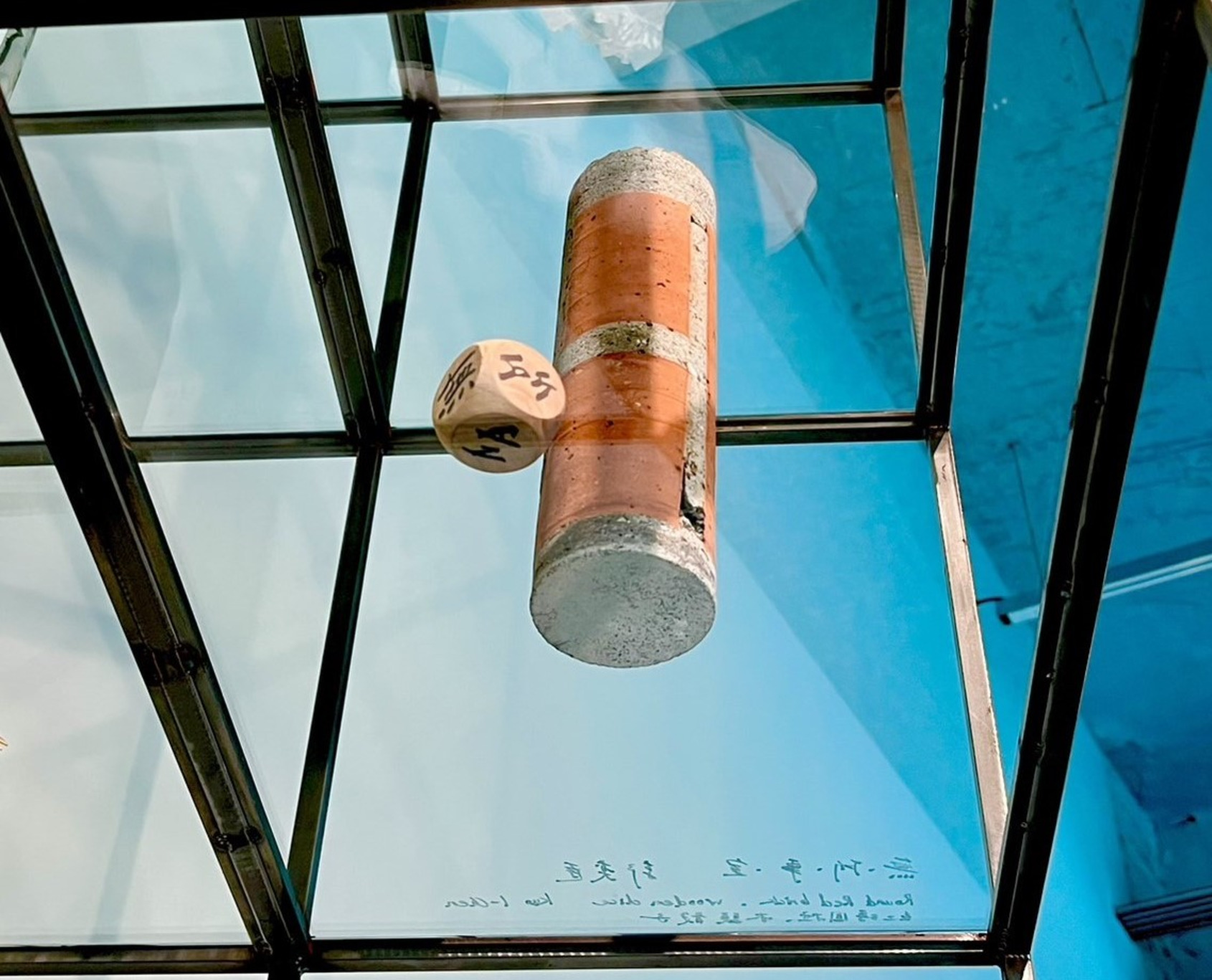

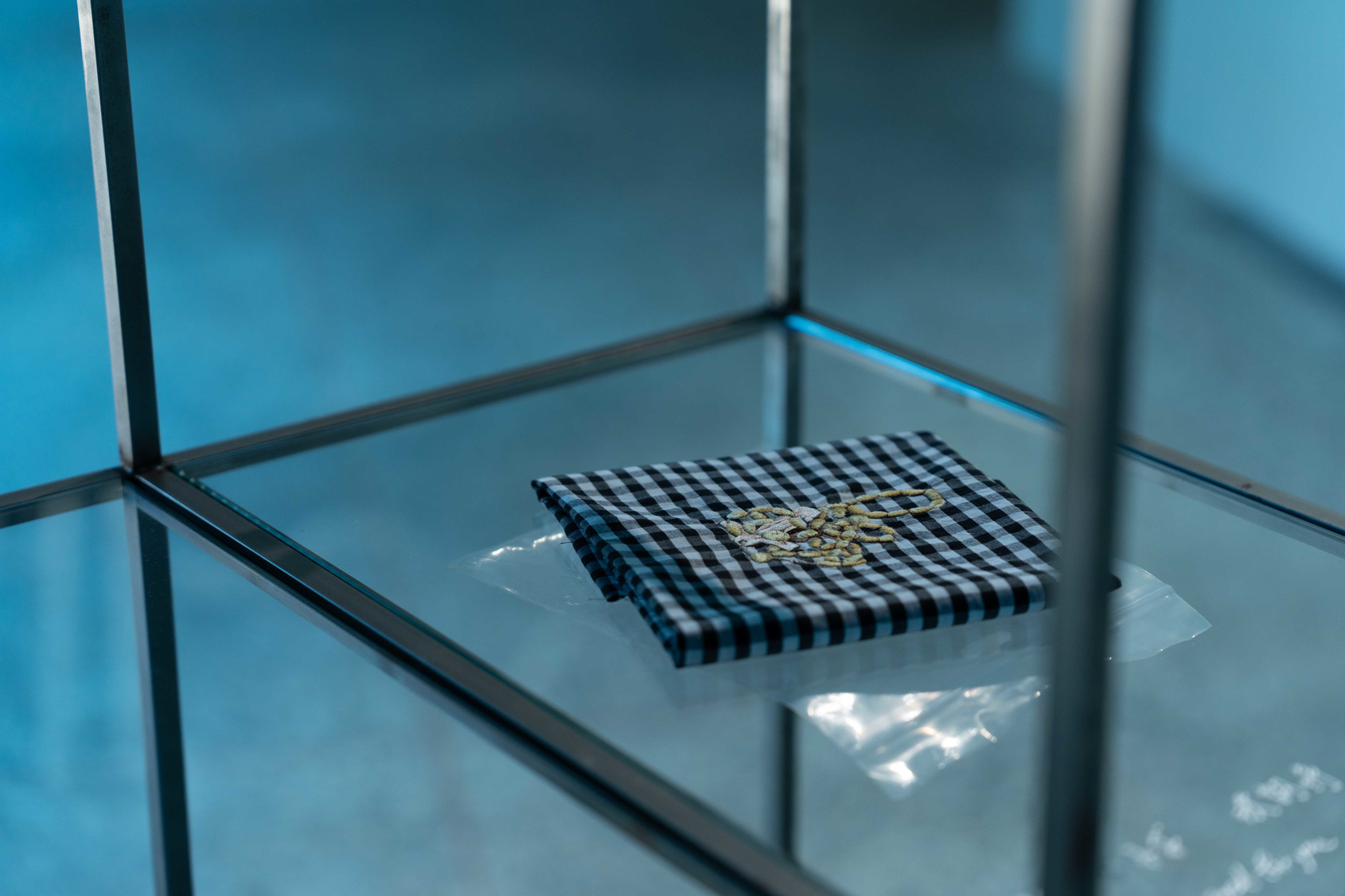

2022《我攏有替你求》I Have Always Prayed for You

2022《我攏有替你求》I Have Always Prayed for You

© Courtesy of Hung Yun-Ting 《我攏有替你求》是洪韵婷在2022年的創作,在一塊布上繡上記憶中阿嬤手上的念珠。透過手繡感受到時間感,也是給予逝去親人的一種記憶,用作品傳遞情感的溫度。

洪韵婷,生於1981年,居住於高雄,畢業於德國國立德勒斯登高等藝術學院造型藝術研究所大師班,現任教於台南長榮大學美術系,亦為tamtamART負責人、滲透影音媒體藝術節召集人。

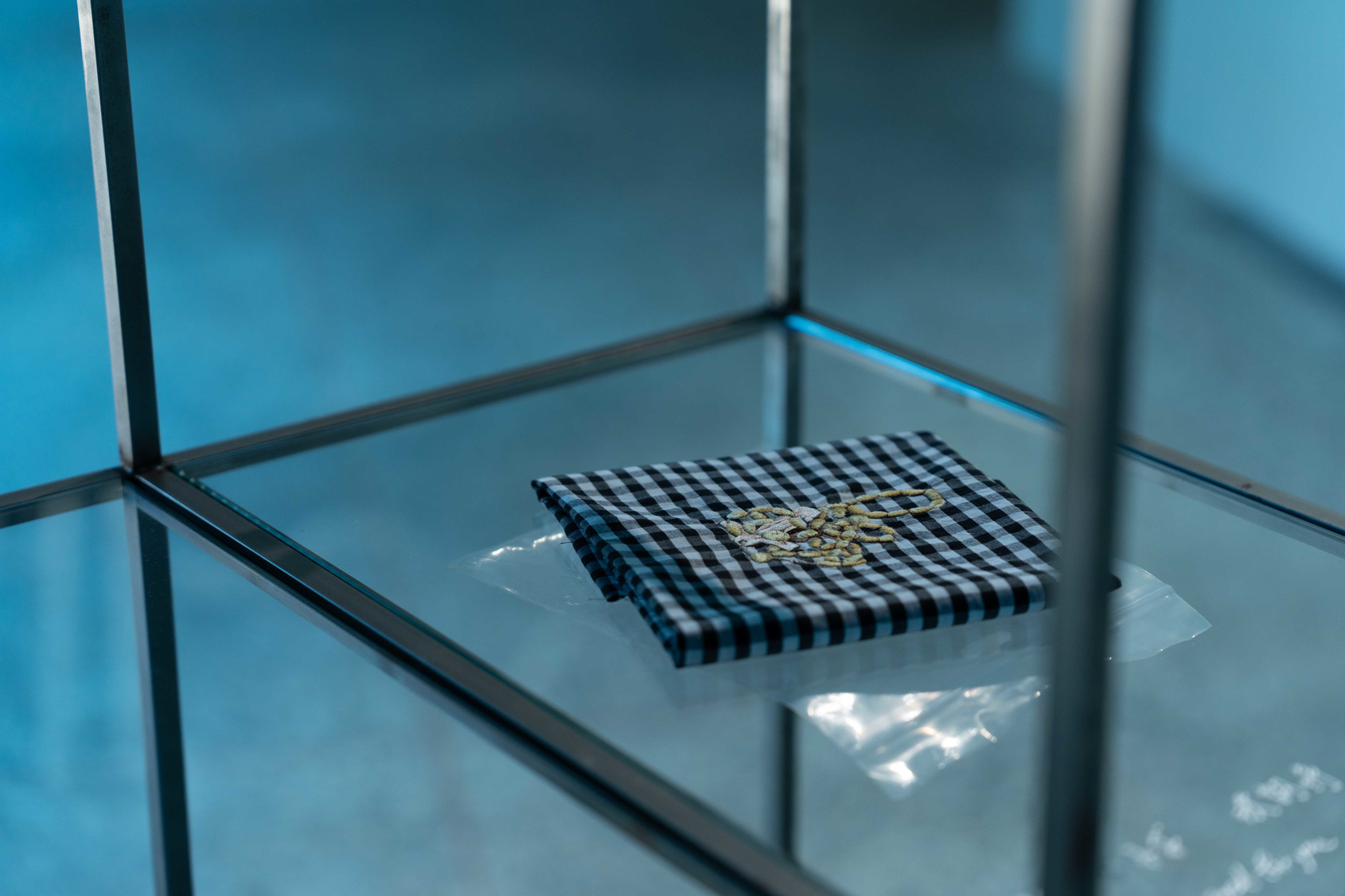

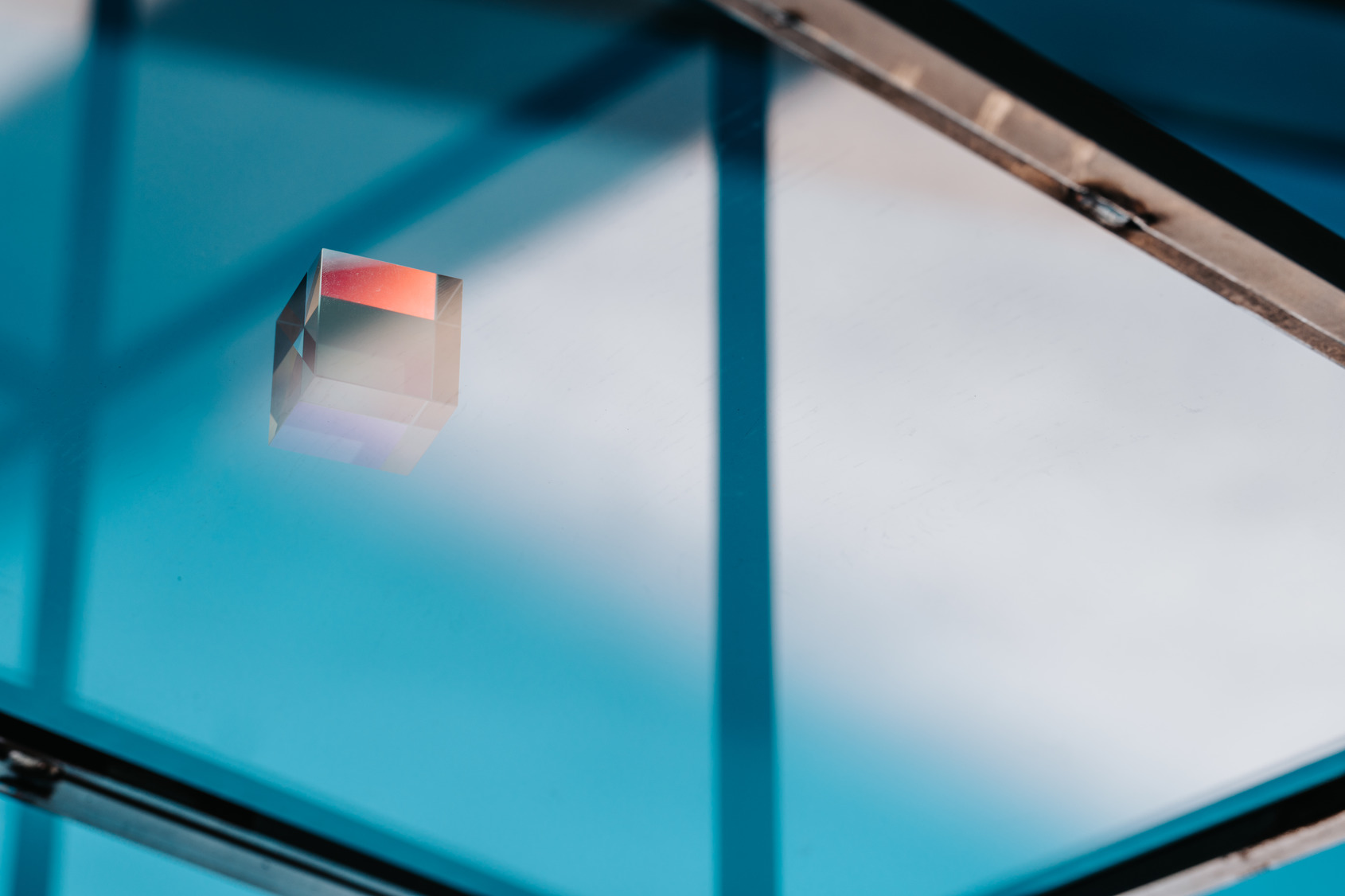

2023《光譜》Life of Spectrum

2023《光譜》Life of Spectrum

© Courtesy of Lee Chi-Wei七色交織出空氣般存在的白光,一旦某個色彩退去,其他光譜才得以展示,色彩在不飽滿的時間更為出人,藝術家也從光譜理論中了解到保持不飽滿的重要性。

李智偉以舞台燈光設計為媒體投入於舞蹈界别。前城市當代舞蹈團技術部成員。近年作品:周書毅與鄭志忠《阿忠與我》、城市當代舞蹈團周書毅編舞 《Almost 55 喬楊》、王榮祿與周書毅《無用》。

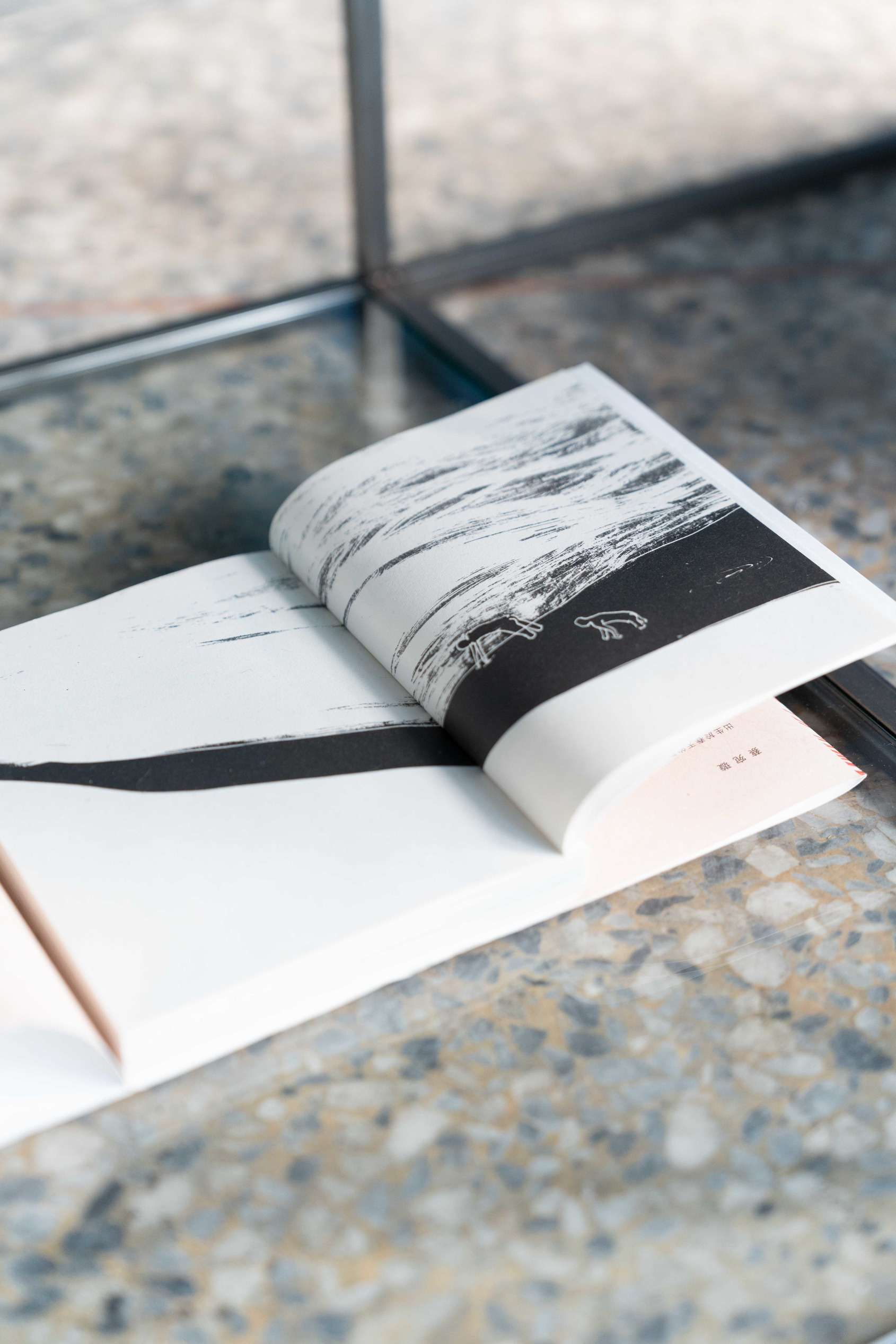

2019《海 ‧ 生》Loop of the Ocean

2019《海 ‧ 生》Loop of the Ocean

© Courtesy of Lafin Sawmah 這一次雕塑創作名為《海 ‧ 生》,是源自對於大海的尊敬,從海中再生,分享人對海與大自然生命的延續,透過雙手與木頭,雕刻與身體的力量,在陸地上遙望遠方海洋的生命。

拉飛‧邵馬,生於1983年,長濱長光部落的阿美族人,因父母工作之故,從小在西部城市長大,最盼望每年寒暑假回台東家鄉度假,直至26歲終於能夠回到台東生活,因緣際會遇見都蘭部落的藝術家Siki,本來就很喜歡接觸木頭的Lafin從此找到了自己這一生最想做的事。除了木雕,自2014年起也開始創作大型戶外裝置作品,曾參與過2016東海岸大地藝術節、近年Lafin正致力發展中的造船創作計畫,這源自他回到台東對於母體文化的追尋與探索,阿美族作為南島民族的一大族群,有沒有可能重新回到航海的脈絡裡。

回到長濱定居生活後,與同為藝術家的伴侶葉海地(Heidi Yip)於2012年共同成立創作空間「Laboratory實驗平台」。每年會透過工作室空間與跨領域藝術家們合作,在臨近太平洋的平台上發表和展演。

2023《不安的移動》Uneasy Movement

2023《不安的移動》Uneasy Movement

© Courtesy of Su Che-Hsien 《不安的移動》的影像創作源自2012年《周先生的最後一天》,回應生命面對死亡的未知與情緒在日常中的變化風景。十年過去,在世界巨大的震動下,人類如何面對自己的消亡?在日常的飯店房間裡,身體能如何與空間和作品中的訊息對話?將於展覽的最後一日,透過不定時的現場展演,來回應生命的不安與未知的消逝。

蘇哲賢,生於1982年,臺北,國立臺灣藝術大學藝術碩士。

27歲的首部作品《街舞狂潮》獲第47屆金馬獎最佳紀錄片,為該獎項最年輕得主。2016年製作律師記錄長片《進擊之路》於台灣院線發行,入選次年香港獨立電影節並於德國萊比錫、柏林等地電影院放映。2020年完成人權議題《九發子彈》電影劇情短片作品,入圍多項歐陸、亞洲影展。曾擔任金馬獎與台北電影獎評審,不間斷進行紀錄片與劇情片創作,2022年電影《野夏天》是他的第一部劇情長片。

2023《枝子也》Zhizimom

2023《枝子也》Zhizimom

© Courtesy of Lin Li-Chi 65歲的母親

40多年的雙手勞動記憶

用織物給25歲的自己留言

那是為人生奮鬥的無懼時刻

充滿未知卻又期待的力量

2019《中國練習》Made in China - Practice

2019《中國練習》Made in China - Practice

© Courtesy of Chou Shu-Yi 《中國練習》是2016年的未公開作品,從自我探問對於身分認同與兩岸關係的矛盾心態開始進行創作研究。這一捆線繩是當時呈現時,觀眾必須被繩子帶領入場,像是犯人沒有自由一般有限地遊走著,最後圍繞成一個圍觀事件的場景。

《一台相機》A Camera

《一台相機》A Camera

© Courtesy of Lin Wan-Yu  2021《感官編織》Sensory Weaving

2021《感官編織》Sensory Weaving

© Courtesy of Tsai Wan-Shuan  2020《木船槳》Wooden paddle

2020《木船槳》Wooden paddle

© Courtesy of Tam Kam-tsuen 《無用之地_鞋子》

《無用之地_鞋子》

© Courtesy of Chou Shu-Yi 那些走過的地方,都在腳底下留下痕跡。

《桂花枝》 Osmanthus Branch

《桂花枝》 Osmanthus Branch

© Courtesy of Yaman Shao 父親送給邵雅曼的禮物《桂花枝》,那植物的訊息,告誡生命的堅韌。

《日落時刻》 Sunset and Sunset

《日落時刻》 Sunset and Sunset

© Courtesy of Mercy Yeh 有天書毅傳來訊息:

也許如果是生命的盡頭,你會想與我交換什麼樣的光。

把身體上對日落的光在不同時間,所出現畫面的記憶而產生的感受,難過。失落。脆弱。驚訝。空白。凝視。驚喜。溫暖。平靜。

物件是在金瓜石和書毅撿拾來的木窗框、窗斗和窗戶上的舊玻璃,重構在八角亭的部份結構之後,拆解下。